ŪÕ╚A┤¾īWĮ©ų■╝╝ąg┐ŲīWŽĄĮ╠╩┌�����Īó╩ą╩ęā╚(n©©i)┐šÜŌ┘|(zh©¼)┴┐ųž³cīŹ“×╩ęų„╚╬ Åłę·ŲĮ

╩ūŽ╚Ž“┤¾╝ęĮķĮBę╗Ž┬╬ęéāĄ─蹊┐▒│Š░Ż║ć°ļHų°├¹Ų┌┐»ĪČ┴°╚~ĄČĪĘį°Įø(j©®ng)┐»ĄŪ▀^ę╗Ų¬ĻPė┌ųąć°╩ęā╚(n©©i)┐šÜŌ╬█╚Šįņ│╔╝▓▓Īžōō·Ą─╬─š┬ĪŻĖ∙ō■(j©┤)╬─š┬ųąĄ─öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)����Ż¼┤¾ÜŌ╬█╚Š╗“š▀šf┤¾ÜŌŅw┴Ż╬’Ż©▀@└’ų„ę¬ųĖĄ─╩ŪPM10Ż®├┐─Ļįņ│╔120╚f╚╦╦└═÷Ż¼į┌╝▓▓ĪĮĪ┐Ąžōō·└’š╝Ą┌╦─╬╗����ĪŻ

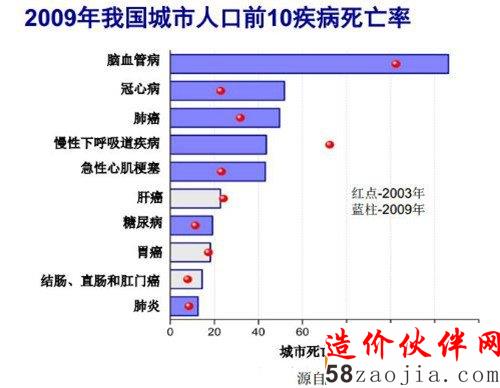

╬ęéāī”2009─ĻęįŪ░ė╔ė┌┐šÜŌ╬█╚Šįņ│╔Ą─╦└═÷┬╩ū÷┴╦ę╗éĆĮy(t©»ng)ėŗ���Ż¼▀@╩Ū╚½ć°┼┼į┌Ū░╩«Ą─╝▓▓Ī╦└═÷┬╩Ż¼Å─ųą┐╔ęį┐┤│÷üĒ����Ż¼╩«éĆųąėąŲ▀éĆ╩Ū║═┐šÜŌ╬█╚ŠŽÓĻPĄ─��Ż¼ļSų°ĢrķgĄ─į÷ķL�����Ż¼öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)į÷╝ėĄ├║▄┐ņ�����ĪŻ

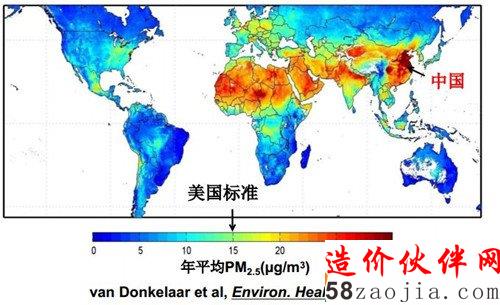

ĪČ┴°╚~ĄČĪĘ╩Ūį§├┤Ą├│÷120╚f╚╦Ą─╦└═÷║═┤¾ÜŌ╬█╚Šų▒ĮėĻP┬ō(li©ón)Ą──ž����Ż┐╬ęéāšJ×ķ▀@śėĄ─öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)ŪĘ┐ŲīWŻ¼ę“×ķ╦³╠°▀^┴╦╩ęā╚(n©©i)Łh(hu©ón)Š│���Ż¼╚╦į┌╩ęā╚(n©©i)Ą─Ģrķg┤¾Ė┼│¼▀^90%�Ż¼╩ęā╚(n©©i)╬█╚Š╬’PM2.5Ą─ØŌČ╚ļm╚╗▒╚╩ę═ŌĄ═Ż©┤¾Ė┼╩Ū╩ę═ŌĄ─1/3ĄĮ2/3Ż®Ż¼Ą½╩Ūė╔ė┌╚╦į┌╩ęā╚(n©©i)Ą─ĢrķgĘŪ│ŻķL����Ż¼╦∙ęį╚╦éāšµš²╬³╚ļĄ─PM2.5ų„ę¬▀Ć╩Ūį┌╩ęā╚(n©©i)╬³╚ļĄ─ĪŻČ°Ūę╩ęā╚(n©©i)╬█╚ŠĄ─│╔Ęų▒╚╩ę═ŌĖ³Å═ļs�Ż¼PM2.5║═╩ęā╚(n©©i)Ą─╬█╚Š╬’▒╚╚ń░ļō]░l(f©Ī)ąįėąÖC╬’Īó╗»║Ž╬’┐╔ęįą╬│╔Å═║Ž╬█╚Š�����ĪŻ

╬ęć°═©’L╗∙▒Š╔Ž▓╔ė├Ą─▀Ć╩Ū░l(f©Ī)▀_ć°╝ęĄ─ą┬’Lś╦£╩�����Ż¼Č°░l(f©Ī)▀_ć°╝ęĄ─ą┬’Lś╦£╩╩Ūį┌╩ę═Ō┐šÜŌ▒╚▌^Ė╔ā¶Ą─ŪķørŽ┬ųŲČ©Ą─��Ż¼░l(f©Ī)▀_ć°╝ęĄ─╩ęā╚(n©©i)┐šÜŌ╬█╚Šį┤ę▓ø]─Ū├┤ÅŖ���Ż¼Č°ųąć°Ą─ŪķørŪĪŪĪ▓╗╩Ū╚ń┤╦��ĪŻ┤¾ÜŌŅw┴Ż╬’Ą─╬█╚Š░³└©│¶č§�Ż¼ŲõīŹ╩Ū▀h▀hĖ▀ė┌░l(f©Ī)▀_ć°╝ęĄ─���Ż¼Č°Ūę╩ęā╚(n©©i)Ą─VOC╬█╚Š���ĪóSVOC╬█╚Šį┤Ą─ÅŖČ╚ę▓║▄Ė▀��ĪŻį┌▀@ĘNŪķørŽ┬�����Ż¼▓╔ė├░l(f©Ī)▀_ć°╝ęĄ─ą┬’Lś╦£╩�����Ż¼ŲõīŹę╗Č©│╠Č╚╔Ž╩Ūėąå¢Ņ}Ą─ĪŻ▒╚╚ńÜWų▐Ą─═©’L┴┐╚ń║╬ĮńČ©�����Ż¼╩ŪĖ∙ō■(j©┤)╚╦ąĶꬥ─ą┬’L┴┐╝ė╔Ž╩ęā╚(n©©i)╬█╚Š┼┼Ę┼ąĶꬥ─ą┬’L┴┐���Ż¼ā╔éĆ╚ĪūŅ┤¾ųĄ�����Ż¼├└ć°ät╩Ūā╔éĆ╝ėÖÓ�Ż¼ųąć°╩ęā╚(n©©i)═ŌĄ─┐šÜŌ╬█╚ŠČ╝ĘŪ│Żć└ųž���Ż¼ę“┤╦ųąć°Ą─å¢Ņ}ę¬▀Mąą╠žäe蹊┐��ĪŻ

╬ęć°Ą─┐šÜŌ┘|(zh©¼)┴┐å¢Ņ}┐╔ęįĖ┼└©│╔ę╗éĆį~��Ż¼Įąā╚(n©©i)æn═Ō╗╝�Ż¼═Ō▓┐ėąPM2.5Īó│¶č§Ą╚Ą╚����Ż¼ā╚(n©©i)▓┐╩ŪŪ░Äū─Ļ┤¾╝ęĘŪ│ŻĻPą─Ą─VOC╬█╚ŠĪó╝ū╚®╬█╚Š���ĪŻ╚ń║╬═©’L▓óŪę▀Mąą┐šÜŌā¶╗»��Ż¼▀@╩Ūę╗éĆ┤¾╝ę¼F(xi©żn)į┌╠žäeĻPūóĄ─å¢Ņ}�ĪŻ×ķ┴╦æ¬ī”▀@ĘN“ā╚(n©©i)æn═Ō╗╝”�����Ż¼¼F(xi©żn)į┌▒╚▌^═©ąąĄ─ā╔ĘNū÷Ę©ę╗ĘN╩Ū▓╔ė├ÖCąĄ═©’L╝ė▀^×VŲ„����Ż¼ę╗ĘN╩Ūūį╚╗═©’LŻ©ķ_┤░Ż®╝ė┐šÜŌā¶╗»Ų„Ż¼▀@╩Ū▒╚▌^Ųš▒ķ▓╔ė├Ą─ĘĮĘ©ĪŻ╬ęéā│Ż│Żė÷ĄĮŽ┬├µ▀@╚²éĆå¢Ņ}Ż║ę╗▓╗═¼┐šÜŌā¶╗»ĘĮ╩ĮĄ─ĮĪ┐Ąąį�Īó╩µ▀mČ╚╝░─▄║─ŪķørĪŻČ■ī”ė┌ĮoČ©Ą─ā¶╗»ĘĮ╩Į�Ż¼į§śėā×(y©Łu)╗»▀\ąąŻ┐╚²ī”ė┌ĮoČ©Ą─Ūķør���Ż¼└²╚ńĮ╠╩ę╗“š▀╝ę═ź���Ż¼ė├──ĘNā¶╗»ĘĮ╩ĮĖ³║├Ż┐Ą┌╚²éĆ╩Ū╬ęéāĮø(j©®ng)│Ż▒╗å¢╝░Ą─ę╗éĆå¢Ņ}���Ż¼ę“×ķ¼F(xi©żn)į┌«öäšų«╝▒Ą─Š═╩Ū▒▒Š®Ą─ųąąĪīWĮ╠╩ę�Ż¼Į╠╬»Įø(j©®ng)│Żå¢╬ęéāæ¬įō▓╔ė├į§śėĄ─═©’LĘĮ╩Į����Ż┐

īŹļH╔Ž┐šÜŌ╬█╚Š╔µ╝░Ą─ĮĪ┐Ąå¢Ņ}ĘŪ│ŻÅ═ļs�����Ż¼│╔Ęų▓╗ļy£y│÷üĒ����Ż¼ĮĪ┐Ą╬Ż║”ę▓▓╗ļyų¬Ą└Ż¼Ą½╩Ū▀@éĆ╚╦Ą├┴╦╩▓├┤▓ĪŻ¼ā╚(n©©i)▒®┬Č╦«ŲĮ▓╗╠½╚▌ęūų¬Ą└�����Ż¼Ą½ę▓▓╗╩Ū╠žäeļyĖŃŪÕ│■����Ż¼ļyĄ─╩ŪĖŃŪÕ│■╚²š▀ų«ķgĄ─ĻP┬ō(li©ón)ĻPŽĄĪŻ╬ęéā═©▀^蹊┐�����Ż¼šJ×ķėąęįŽ┬ÄūĘĮ├µę¬ūóęŌ�ĪŻ

Ą┌ę╗Ż¼ī”ČÓ│╔ĘųĄ─╬█╚Š���Ż¼ėąą®│╔Ęų▓╗ų¬Ą└��Ż¼ę“×ķØŌČ╚╠½Ą═����Ż¼āHė├ØŌČ╚╩Ūļyęį═Ļ╚½Ę┤æ¬ŲõĮĪ┐Ą’LļUĄ─��ĪŻĄ┌Č■��Ż¼╩ęā╚(n©©i)Łh(hu©ón)Š│┐žųŲųąįŁüĒ£žČ╚ĪóرČ╚�ĪóØŌČ╚═∙═∙╩ŪĘųķ_Ą─Ż¼īŹļH╔Ž╬ęéāšJ×ķę¬Įy(t©»ng)ę╗┐╝æ]�Ż¼Ą½╩Ūę¬ėąéĆā×(y©Łu)Ž╚╝ēŻ¼ĮĪ┐Ą┼┼Ą┌ę╗�Ż¼╩µ▀m┼┼Ą┌Č■Ż¼į┌▀@ą®ØMūŃĄ─ŪķørŽ┬į┘┐╝æ]Ųõ╦¹Ą─��ĪŻĄ┌╚²��Ż¼║åå╬ĮķĮBę╗Ž┬╬ęéā蹊┐╔ŽĄ─ā╔éĆą┬ćLįć����ĪŻ╬ęéā▀Mąą▀@ą®ćLįćėąę╗éĆ┐éĄ─╦╝┬ĘŻ¼Š═╩Ūę¬ö[├ō¼F(xi©żn)į┌░č╣Ø(ji©”)─▄���Īó£žØ±Č╚┐žųŲ║═╬█╚Š╬’┐žųŲĘųķ_Ą─ū÷Ę©���Ż¼░č▀@Äū³c║ŽŲüĒ┐┤ĪŻ╣Ō║åå╬║ŽŲüĒ▀Ć▓╗ąą�����Ż¼▀Ćę¬Įy(t©»ng)ę╗┐╝æ]£žČ╚��ĪóرČ╚║═╬█╚Š╬’ØŌČ╚Ą─┐žųŲ��Ż¼ę¬ŠC║ŽĘų╬÷���Ż¼░┤ššĮĪ┐Ą╩µ▀m║═╣Ø(ji©”)─▄Ą─Ęų╝ēę¬Ū¾üĒŠC║Ž┐žųŲ��ĪŻ▀@ŲõųąĀ┐│ČĄĮę╗ą®Ųõ╦¹ĘĮ├µĄ─īW┐Ų�����Ż¼ąĶę¬┐ńīW┐ŲĄ─║Žū„�����ĪŻ

ī”ė┌į§├┤śėįuār¾wā╚(n©©i)░l(f©Ī)╔·┴╦╩▓├┤����Ż¼╚ń║╬įņ│╔╝▓▓Ī��Ż¼ę¬ė├╔·╬’ś╦ųŠ╬’Ą─ĘĮĘ©�����Ż¼╬ęéāÖz£y┴╦╩ęā╚(n©©i)╬█╚Š╬’Ą─Ė„ĘN│╔Ęų����Ż¼░³└©įuārĖ„ĘNą┬’LĘĮ╩Į�Ż¼ę╗ĘĮ├µ═©▀^“×謓×─“�Ż¼üĒ┴╦ĮŌ╚╦Ą─╬█╚Š╬’ā╚(n©©i)▒®┬Č╦«ŲĮŻ¼ėąą®╚╦Ą├▓Ī┴╦�Ż¼ėąą®ø]Ą├▓ĪŻ¼─Ū├┤╬ęéāį§├┤üĒ蹊┐▀@éĆĮĪ┐Ą’LļU─ž���Ż┐▓╔ė├Ą─ę╗éĆĘĮĘ©Š═╩Ū╔·╬’ś╦ųŠ╬’�Ż¼▓╗═¼Ą─╔·╬’ś╦ųŠ╬’ī”æ¬▓╗═¼Ą─╝▓▓Ī���Ż¼▓╔ė├▀@ĘNĘĮĘ©ęį║¾Š═┐╔ęįī”▒╚▓╗═¼Ą─┐žųŲĘĮ╩Į╗“š▀▓╗═¼Ą─Łh(hu©ón)Š│ųą��Ż¼╔·╬’ś╦ųŠ╬’ØŌČ╚Ą─╦«ŲĮ▓Ņäe�Ż¼Š═┤·▒Ē┴╦▓╗═¼ĘĮ╩Įī”ĮĪ┐Ą’LļUĄ─ģ^(q©▒)äe�ĪŻ

═¼Ģr▀Ćę¬┐╝æ]╩µ▀m║═─▄║─å¢Ņ}Ż¼Ę┤▀^üĒū÷╩ęā╚(n©©i)┐šÜŌ┐žųŲ─Ż╩ĮĄ─įuār����Ż¼▀@éĆĘĮ╩ĮŲõīŹ▓╗╩Ū╬ęéā╠ß│÷üĒĄ─Ż¼╩Ūū÷╣½╣▓ąl(w©©i)╔·Ą─╚╦╠ß│÷üĒĄ─�����Ż¼╦¹éāęčĮø(j©®ng)į┌ŖW▀\Ų┌ķgį┌ųąć°ū÷┴╦ę╗éĆ║▄┤¾Ą─īŹ“×����Ż¼╩Ūė╔┴∙éĆ┤¾īWĄ─Į╠╩┌ę╗Ųū÷Ą─Ż¼▒O(ji©Īn)£y▒▒Š®ŖW▀\Ų┌ķgĄ─┐šÜŌ┘|(zh©¼)┴┐�Ż¼ŖW▀\ų«Ū░║═ų«║¾Ą─┐šÜŌ╬█╚ŠČ╝▒╚▌^ć└ųžŻ¼Ą½į┌┐žųŲŲ┌ķg����Ż¼╔·╬’ś╦ųŠ╬’Ę┤æ¬Ą─ĮĪ┐Ą╦«ŲĮ├„’@╠ßĖ▀Ż¼╬─š┬░l(f©Ī)▒Ēį┌├└ć°ßt(y©®)īWĢ■┐»╔Ž���ĪŻ

Ą┌ę╗éĆīŹ“×╬ęéā║═▀@┴∙╦∙┤¾īWĄ─Į╠╩┌║Žū„���Ż¼Ą├ĄĮ┴╦ć°╝ęūį╚╗┐ŲīW╗∙Įć°ļH║Žū„ĒŚ─┐Ą─┘Yų·Ż¼ų„ę¬čąŠ┐¼F(xi©żn)į┌▓╔ė├Ą─ą┬’LĄ─▀^×VĘĮ╩Įī”ĮĪ┐Ąėąį§śėĄ─ė░Ēæ����ĪŻĄž³cĘĮ├µ╬ęéā▀xō±┴╦ķL╔│Ż¼ę“×ķķL╔│PM2.5Ą─╬█╚Š╦«ŲĮ║═▒▒Š®▓Ņ▓╗ČÓ�����Ż¼Ė³ųžę¬Ą─ę╗éĆįŁę“╩Ū╬ęéā▀xō±┴╦▀h┤¾│Ū��Ż¼▀h┤¾Ą─▐k╣½╩ę║═┬Ü╣ż╦▐╔ß╚½▓┐▓╔ė├┴╦╝»ųą┐šš{(di©żo)ŽĄĮy(t©»ng)Ż¼╦∙ęįå¢Ņ}┐╔ęįĘ┤ė│Ą├Ė³╝ė╝»ųą����Ż¼╬ęéāį┌▒▒Š®ę¬šę▀@śėę╗éĆĮ©ų■Īó▀@śėę╗éĆå╬╬╗║▄ļyšę�����ĪŻķL╔│▀h┤¾│Ū▐k╣½╩ęā╚(n©©i)▓╔ė├Ą─╩Ūųąą¦▀^×V╝ėņoļŖ│²ēm╝ėĖ▀ą¦▀^×V╚²╝ē��Ż¼Įø(j©®ng)▀^╚²╝ē╠Ä└Ēų«║¾�����Ż¼PM2.5Ą─ØŌČ╚’@╚╗▒╚▌^Ą═��Ż¼Ą½╩Ū╦³ėąę╗éĆå¢Ņ}��Ż¼Š═╩Ū│¶č§Ą─ØŌČ╚▒╚▌^Ė▀���Ż¼ę“×ķņoļŖ│²ēmĢ■«a(ch©Żn)╔·ę╗▓┐Ęų│¶č§�ĪŻ╬ęéāū÷┴╦ę╗éĆĖ╔ŅAąįīŹ“×����Ż¼Ęų│╔ABā╔ĮM���Ż¼AĮMų╗ė├ųąą¦▀^×VŲ„����Ż¼BĮM░čŲõųąĄ─ņoļŖ│²ēm─├Ą¶Ż¼╚╗║¾▒╚▌^ā╔ĮMĄ─öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)���ĪŻ▀@ā╔ĮMĄ─Ūķør╩Ū│¶č§║¼┴┐Č╝ĮĄĄ═Ž┬üĒ┴╦����Ż¼Ą½╩ŪAĮMų╗ė├ųąą¦▀^×VŲ„����Ż¼╔┘┴╦Ė▀ą¦▀^×V║═ņoļŖ│²ēmŻ¼╦∙ęįPM2.5Ą─ØŌČ╚▒╚BĮMĖ▀┴╦ę╗³c���ĪŻĮø(j©®ng)▀^ÄūéĆąŪŲ┌Ą─Ė╔ŅAų«║¾���Ż¼į┘╗žÅ═įŁĀŅŻ¼╬ęéāį┌├┐ę╗éĆ╣Ø(ji©”)³cī”▒╗£yš▀“×謓×─“��Ż¼▀MąąĖ„ĘN╔·└ĒųĖś╦╔·╬’ś╦ųŠ╬’Ą─Öz▓ķ���ĪŻ

╬ęéāų„ę¬ū÷╩ęā╚(n©©i)Łh(hu©ón)Š│╬█╚Š╬’ØŌČ╚Ą─▒O(ji©Īn)£y�Ż¼╩ę═ŌŁh(hu©ón)Š│╬█╚ŠĄ─öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)ę¬Å─Łh(hu©ón)▒Ż▓┐Ą─ŠW(w©Żng)šŠ╔Ž┐┤ĪŻ╬ęéā░l(f©Ī)¼F(xi©żn)ė├ņoļŖ│²ēm«a(ch©Żn)╔·│¶č§Ģ■į÷┤¾Ę╬▓┐Ą─čū░YĖ┼┬╩��Ż¼ė├┴Ē═Ōę╗ą®╔·╬’ś╦ųŠ╬’ę▓Ę┤ė│┴╦═¼śėĄ─å¢Ņ}��Ż¼Ą½╩ŪėąĢr║“▀m«ö?sh©┤)─│¶č§ę▓Ģ■ĮĄĄ═Ę╬▓┐Ą─č§╗»┴”��Ż¼▀@╩Ūėą║├╠ÄĄ─�����ĪŻš¹¾wüĒšf║▄Å═ļs����Ż¼ėą║▄ČÓųĖś╦ꬊC║ŽĘų╬÷ĪŻ

Ą┌Č■éĆīŹ“×╬ęéā▀x┴╦Ą─Ą┌ę╗╚╦├±ßt(y©®)į║��Ż¼║═▒Š┐Ų╔·ę╗Ųū÷��Ż¼į┌╚╦├±ßt(y©®)į║└’Ę┼┴╦ā╔éĆā¶╗»Ų„�Ż¼Ųõųąę╗éĆėąšµš²Ą─▀^×VŻ¼ę╗éĆø]ėą����Ż¼▀@ĘNū÷Ę©╩Ū×ķ┴╦┐█│²ą─└ĒĄ─ūį╬ę░Ą╩ŠĄ─ū„ė├���Ż¼┐┤╔·╬’ś╦ųŠ╬’Ą─šµš²ė░ĒæĪŻŠ═Ž±ęįŪ░ą─└ĒīW╝ęū÷▀^Ą─ę╗éĆĻPė┌“╦Ä”Ą─ą─└Ē░Ą╩ŠĄ─īŹ“×���Ż¼ßt(y©®)╔·šfĮo▓Ī╚╦│į╦Ä���Ż¼▓Ī╚╦Š═ėXĄ├║├┴╦��Ż¼Ą½▀@éĆ“╦Ä”▓ó▓╗╩Ūšµš²Ą─╦Ä�Ż¼▓╗║¼╦Äą¦ĪŻ¼F(xi©żn)į┌Ė„ĘNöĄ(sh©┤)ō■(j©┤)▀Ćį┌Ęų╬÷ųą��ĪŻ

į┌ęčų¬Łh(hu©ón)Š│ųą�����Ż¼ų¬Ą└┤¾ÜŌ╬█╚Š╬’Ą─ØŌČ╚�Īó£žØ±Č╚║═Į©ų■Ą─ą┼ŽóŻ¼ę▓ų¬Ą└╬ęéāąĶę¬īŹ¼F(xi©żn)Ą──┐ś╦Š═╩ŪĖ„ĘN╬█╚Š╬’ę¬▀_ĄĮć°╝ęś╦£╩���ĪŻ─Ū├┤£žØ±Č╚ę¬▀_ĄĮ╩µ▀mĄ─ś╦£╩����Ż¼į§śėū÷▓┼─▄į┌─▄║─ūŅąĪĄ─ŪķørŽ┬▀_│╔▀@ę╗─┐ś╦Ż¼▀@╩Ūę╗éĆĘ┤å¢Ņ}�����ĪŻ║╬ų^Ę┤å¢Ņ}���Ż┐ę╗░Ńė╔ę“Ū¾╣¹╩Ūš²å¢Ņ}�����Ż¼ė╔╣¹╦„ę“╩ŪĘ┤å¢Ņ}�����Ż¼╣¹Š═╩ŪŁh(hu©ón)Š│└’Ą─£žØ±Č╚�ĪóØŌČ╚�Ż¼ę“╩Ū╬ęéāę¬┐žųŲ╩▓├┤ģóöĄ(sh©┤)ĪŻ╬ęéā¼F(xi©żn)į┌Ę┤▀^üĒŪ¾���Ż¼Ė∙ō■(j©┤)╔Ž├µĄ─ę¬Ū¾║═─┐ś╦�Ż¼üĒŪ¾į§śė═©’L���Īó┐šÜŌā¶╗»Ų„į§śėķ_ĻP▀\ąą���Ż¼▀@ŲõīŹ╩Ūę╗éĆĘ┤å¢Ņ}Ū¾śOųĄ��Ż¼Ą½▀@éĆśOųĄ▓╗╩Ūę╗éĆųĄ����Ż¼╩Ūę╗éĆ║»öĄ(sh©┤)���Ż¼ę╗éĆĘ║║»öĄ(sh©┤)���Ż¼╬ęéāė├öĄ(sh©┤)ųĄūāĘųüĒŪ¾ĮŌĄ─å¢Ņ}�����ĪŻ░l(f©Ī)¼F(xi©żn)ÖCąĄ═©’L╝ė▀^×VĄ──▄║─║═ūį╚╗═©’L╝ė┐šÜŌā¶╗»Ų„ŽÓ▒╚�����Ż¼ėąĢr┤¾ė┌1ėąĢrąĪė┌1��Ż¼Ė·╦∙╠ÄŁh(hu©ón)Š│Ą─ĀŅør║═Ė„ĘN═Ōį┌Śl╝■ŽÓĻP�Ż¼ę¬Š▀¾wå¢Ņ}Š▀¾wĘų╬÷ĪŻ╬ęéāšJ×ķŻ¼▓╗ę¬į┌╔ą╬┤½@Ą├┐╔┐┐ĮYšōŪ░├ż─┐Ąž┤¾ęÄ(gu©®)─Ż═ŲÅVą┬’L▀^×VŽĄĮy(t©»ng)�����ĪŻ╬ęéāę¬īŹ¼F(xi©żn)Ą─╩Ū┐╔│ų└m(x©┤)╩ęā╚(n©©i)Łh(hu©ón)Š│����Ż¼ę▓Š═╩ŪĮĪ┐Ą╩µ▀m║═╣Ø(ji©”)─▄Ż¼ę¬īŹ¼F(xi©żn)▀@éĆ─┐ś╦��Ż¼┼»═©┐šš{(di©żo)ąĶę¬║═ŽÓĻPīW┐Ų╝▐Įė▓óŪę╗źŽÓīW┴Ģ╗źŽÓ║Žū„��ĪŻ┤╦═Ōī”┤²ą┬╠¶æ(zh©żn)�����Ż¼╬ęéā▀Ćę¬▓╗öÓ╠Į╦„ą┬ĘĮĘ©�ĪŻ

Åłę·ŲĮŻ║

ŪÕ╚A┤¾īWĮ©ų■╝╝ąg┐ŲīWŽĄĮ╠╩┌

▒▒Š®╩ą╩ęā╚(n©©i)┐šÜŌ┘|(zh©¼)┴┐ųž³cīŹ“×╩ęų„╚╬

ŪÕ╚A┤¾īWŁh(hu©ón)Š│Öz£yųąą─ų„╚╬

ųąć°╩ęā╚(n©©i)Łh(hu©ón)Š│┼cĮĪ┐ĄīŻśI(y©©)╬»åTĢ■Ą─Ė▒╬»åTķL╝µ├žĢ°ķL Åłę·ŲĮ

śsūu┼c¬ääŅŻ║

ų„│ų┴╦ć°╝ęūį╚╗┐ŲīW╗∙Įųž³cšnŅ}2ĒŚĪó├µ╔ŽĒŚ─┐5ĒŚ���Ż¼┐Ų╝╝▓┐“╩«ę╗╬Õ”��Īó“╩«Č■╬Õ”┐Ų╝╝ų¦ō╬ėŗäØųž┤¾šnŅ}�����Ż¼ć°╝ę863šnŅ}�����Ż¼ć°╝ę973ĒŚ─┐ūėšnŅ}���Īó▒▒Š®╩ąųž┤¾čąŠ┐šnŅ}ūėšnŅ}║═ČÓĒŚć°ā╚(n©©i)═ŌÖMŽ“║Žū„šnŅ}��ĪŻ

ų„ę¬īWąg╝µ┬Ü╗“╗ŅäėŻ║ųąć°Łh(hu©ón)Š│īWĢ■╩ęā╚(n©©i)Łh(hu©ón)Š│┼cĮĪ┐ĄĘųĢ■│ŻäšĖ▒└Ē╩┬ķL╝µ├žĢ°ķL�Ż¼ųąć°Łh(hu©ón)Š│┐ŲīWīWĢ■│Żäš└Ē╩┬���Ż¼ųąć°Į©ų■╬’└ĒīWĢ■└Ē╩┬,ųąć°Łh(hu©ón)Š│īWĢ■ū╔įā╣żū„╬»åTĢ■╬»åT�����Ż╗ć°ļH╩ęā╚(n©©i)┐šÜŌ┐ŲīWį║Ģ■╩┐Ż©Fellow,Ż®Ż¼ć°ļH╩ęā╚(n©©i)┐šÜŌīWĢ■┐šÜŌā¶╗»┐Ų╝╝╬»åTĢ■ų„Ž»��Ż╗Indoor and Built EnvironmentŻ©SCIį┤┐»Ż®Ė▒ų„ŠÄęį╝░Indoor AirŻ©SCIį┤┐»Ż®���Ż¼Building and EnvironmentŻ©SCIį┤┐»Ż®Ą╚5éĆć°ļHīWągŲ┌┐»ŠÄ╬»,┐ŲīW═©ł¾(ųą��Īóėó╬─░µ) Ż©SCIį┤┐»Ż®��Īó╠½Ļ¢─▄īWł¾��Īó┼»═©┐šš{(di©żo)�ĪóEnvironmental Health Perspective(ųą╬─░µ)ĪóĪČĮ©ų■╣Ø(ji©”)─▄ĪĘĄ╚ČÓéĆć°ā╚(n©©i)īWągŲ┌┐»ŠÄ╬»��Ż╗ČÓ┤╬ū„×ķų„Ž»╗“Ė▒ų„Ž»ų„▐k╗“ģf(xi©”)▐kć°ļH╩ęā╚(n©©i)┐šÜŌŅIė“?q©▒)WągĢ■ūh��Ż¼▓óČÓ┤╬ō·╚╬ć°ļH╩ęā╚(n©©i)┐šÜŌŅIė“ųžę¬īWąg┤¾Ģ■(╚ńIndoor Air║═Healthy BuildingŽĄ┴ąć°ļHĢ■ūh)Ą─īWąg╬»åTĢ■╗“ĮM┐Ś╬»åTĢ■╬»åT�ĪŻ

į°½@ć°╝ęĮ▄│÷ŪÓ─Ļ╗∙Į(2007)ĪóĮ╠ė²▓┐ūį╚╗┐ŲīWę╗Ą╚¬ä(2010)����Īó╩Ī┐Ų╝╝▀M▓Įę╗Ą╚¬äŻ©2011Ż®ĪóĮ╠ė²▓┐ūį╚╗┐ŲīWČ■Ą╚¬ä(2005)�����ĪóĮ╠ė²▓┐ā×(y©Łu)ąŃŪÓ─ĻĮ╠Ĥ╗∙Į(2001)�ĪóĮ╠ė²▓┐╗¶ėó¢|ā×(y©Łu)ąŃŪÓ─ĻĮ╠Ĥ¬ä(1993)Ż╗╚½ć°ųŲ└õ┐šš{(di©żo)ąąśI(y©©)“Ž─░▓╩└Į▄│÷Į╠╩┌¬ä”Ż©2011Ż®����Ż¼ŪÕ╚A┤¾īWīWągą┬╚╦¬ä(2003)║═ųąć°┐Ų╝╝┤¾īW┐ń╩└╝o╚╦▓┼¬ä(1995)ĪŻ

(ž¤╚╬ŠÄ▌ŗŻ║Į©ų■ąĪ░ū) |

ĪĪ

ĪĪ

ĪĪ

ĪĪ