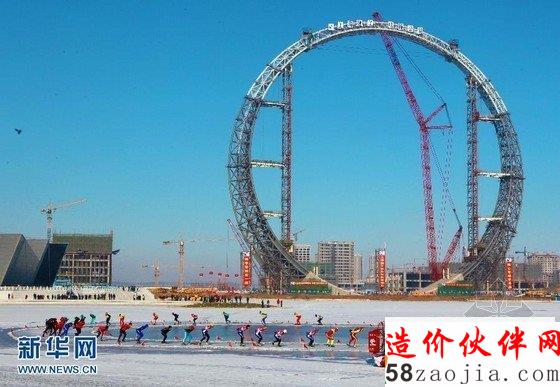

ЁЁ ШеЧАЃЌБООW(wЈЃng)дјѓ(bЈЄo)ЕРЃКЃЈЃЉЃЌдНЈжўУћНаЁАЩњУќжЎh(huЈЂn)ЁБ��ЃЌЪЧвЛзљОоаЭh(huЈЂn)аЮГЧЪаОАг^НЈжў����ЃЌзјТфгкп|сэЪаЩђсаТГЧЃЌЁАЩњУќжЎh(huЈЂn)ЁБЕФЦНОљжБНИпп_(dЈЂ)157Уз���ЃЌЯрЎ(dЈЁng)гк50гЧИп��ЃЌећ(gЈЈ)НЈжўЫљгУфВФп_(dЈЂ)3000�����ЃЌ НќШе�����ЃЌдНЈжўдйДЮв§Ц№ЙЋБъP(guЈЁn)зЂ�����ЁЃ

ў(jЈД)ЯЄЎ(dЈЁng)?shЈД)иеаЭЖ?biЈЁo)аХЯЂя@ЪО���ЃЌЁАЩњУќжЎh(huЈЂn)ЁБг(jЈЌ)ЭЖйYПг(jЈЌ)п^(guЈА)|дЊ���ЃЌЁАЩњУќжЎh(huЈЂn)ЁБНЈдO(shЈЈ)п^(guЈА)ГЬжадO(shЈЈ)г(jЈЌ)ЕФБФOЕШЪЗ(lЈЈ)ЙІФмЃЌКѓН(jЈЉng)ЃМвезCЪмЕНЗёЖЈ�����ЃЌжСДЫ�ЃЌп@(gЈЈ)ГтйYЩЯ|дЊЕФ§ШЛДѓЮяHЪЃЁАг^йpЁБвЛэ(xiЈЄng)ЙІФм�����ЁЃЁЁЁЁ

ЁЁЁЁ

ГѕщОАг^НЈжў гћМгЪЗ(lЈЈ)ЙІФмБЛЗёЖЈ HЪ�����ЃЁАг^йpЁБвЛэ(xiЈЄng)ЙІФм

ЁЁЁЁ(shЈЊ)ыHЩЯ����ЃЌЁАЩњУќжЎh(huЈЂn)ЁБ2011Фъ3дТг(dЈАng)ЙЄ��ЃЌг(dЈАng)ЙЄвдэ(lЈЂi)ЃЌЪЧУНѓwКЭЎ(dЈЁng)?shЈД)иеўИЎ?duЈЌ)ЭтаћїжаЕФЁАКЁБ����ЁЃВщдОW(wЈЃng)Нj(luЈА)вВПЩАl(fЈЁ)ЌF(xiЈЄn)КмЖрОW(wЈЃng)УёІ(duЈЌ)дНЈжўЕФёDКЭзhеЁЃ

ЁЁЁЁОW(wЈЃng)УёвЛжБгаЁАЩњУќжЎh(huЈЂn)ЁБЕНЕзЪЧзіЪВУДЕФвЩЛѓ�����ЃЌВЛп^(guЈА)����ЃЌУНѓwжаГ§ЁАЎ(dЈЁng)?shЈД)иЕи?biЈЁo)адНЈжўЁБЕШеf(shuЈ)ЗЈЃЌВЂo(wЈВ)дМ(xЈЌ)еf(shuЈ)Уї��ЃЌжБЕНЁЖсэШе?qЈЋng)?bЈЄo)ЁЗжїоkЕФсэїУНОW(wЈЃng)НёФъ8дТ10ШеПЏЕЧСЫсэН(jЈЉng)њ(jЈЌ)щ_(kЈЁi)Аl(fЈЁ)

^(qЈБ)ќhЙЄЮЏИБј(shЈБ)гЯФМtмЕФЛиЊ(yЈЉng)����ЁЃЯФМtмБэЪОЃЌЁА"ЩњУќжЎh(huЈЂn)"Ў(dЈЁng)ГѕдO(shЈЈ)г(jЈЌ)Д_(shЈЊ)ЪЧОАг^НЈжў����ЃЌыSжјНЈдO(shЈЈ)�ЃЌвВЭЙя@СЫЫќЕФзїгУ����ЁЃКѓЦкдкВЛИФз?cЈЈ)дO(shЈЈ)г(jЈЌ)НY(jiЈІ)(gЈАu)ЪЉЙЄЕФЛљЕA(chЈГ)ЩЯЃЌІ(duЈЌ)"ЩњУќжЎh(huЈЂn)"ЕФЪЙгУЙІФмпM(jЈЌn)ааСЫезCе{(diЈЄo)ећ���ЃЌЬсГіСЫЕЧИпг^ЙтзїгУдкЦфШ(nЈЈi)ВП|Юїh(huЈЂn)ЯТАВбbдO(shЈЈ)жУСЫ4ВПЕЧИпЫїЬн�ЃЌЂЩЯЩ§п_(dЈЂ)ЕН150УзЕФИпЖШ�����ЃЛБФOЪЗ(lЈЈ)э(xiЈЄng)ФПвВдкезC (zhЈЅng)ШЁ(shЈЊ)ЌF(xiЈЄn)дкЦфэВП�����ЃЌдкЯТЗН?jЈЉng)]гаЩюЫЎгђЕФ юB(tЈЄi)h(huЈЂn)ОГЯТ(shЈЊ)ЌF(xiЈЄn)БФO���ЃЌвВЯЃЭћФм(chuЈЄng)дьп@(gЈЈ)ЦцлE�����ЁЃЁБ

Н(jЈЉng)п^(guЈА)ЃМвЕФезCЕУЕНЕФНY(jiЈІ)ЙћЪЧЗёЖЈЕФ����ЃЌвђ?yЈЄn)щШЫѓwФмђГаЪмЕФOЯоИпЖШЪЧдк40УззѓгвЃЌЖјЩњУќжЎh(huЈЂn)ЕФзюИпп_(dЈЂ)ЕНСЫ150УзвдЩЯ�ЃЌпh(yuЈЃn)пh(yuЈЃn)ГЌп^(guЈА)СЫШЫѓwЕФOЯоЁЃжСДЫ�ЃЌп@(gЈЈ)ГтйYЩЯ|дЊЕФ§ШЛДѓЮяHЪЃЁАг^йpЁБвЛэ(xiЈЄng)ЙІФм�����ЁЃ

ОW(wЈЃng)гбТвєЃК

ЁАГЧЪаНЈдO(shЈЈ)Њ(yЈЉng)Ў(dЈЁng)ХcШЫУёЩњЛюЫЎЦНЯрпmЊ(yЈЉng)�����ЃЌЗёtГЧЪаНЈдO(shЈЈ)ЕФдйГЌЧАвВ](mЈІi)гагУ�Ё����ЃЁБУцІ(duЈЌ)ШчДЫДѓЪжЙPЕФЭЖйYЃЌгаОW(wЈЃng)гбАl(fЈЁ)ГіСЫЩЯУцЕФФЧвЛЗЌИаПЎ�����ЁЃ

УНѓwќc(diЈЃn)дu(pЈЊng)ЃК

ЧАга528УзЕФББОЉЕквЛИпЁАжај(guЈЎ)з№ЁБ�����ЃЌКѓга838УзЕФщL(zhЈЃng)ЩГЁАпh(yuЈЃn)ЭћДѓBЁБЃЌЌF(xiЈЄn)дксэЕФЁАЩњУќжЎh(huЈЂn)ЁБгжАЮЕиЖјЦ№�����ЁЃ ЁАФуЗНГЊСTЮвЕЧі(chЈЃng)ЁБ��ЃЌИїЕиЕиЫ(biЈЁo)НЈжўгГіВЛИF�����ЃЌЕЋНаКУгжНазљЕФ

sВЛЖр�ЁЃГЧЪаЧгюЕФИ(jЈЌng)ЯрХЪБШЁА (zhЈЅng)ИпЁБЃЌВЛHЂп@аЉНЈжўЮяБОЩэжУгкСЫЁАИпЬВЛйКЎЁБЕФОГЕи����ЃЌИќзШЫасЕНСЫтжиЕФИЁдъКЭЩнШAжЎтЁЃдкп@ИЁдъЕФБГКѓ���ЃЌЗ(lЈЈ)гкХdНЈЁАЕквЛИпЁБЕФЭЦЪжЫЦКѕвбН(jЈЉng)ЭќгСЫГЧЪаНЈдO(shЈЈ)ЕФГѕждЪЧЪВУД�����ЁЃ

ЁАЩњУќжЎh(huЈЂn)ЁБдВЛдНЈ

ЁЁ ](mЈІi)гаШЫв(guЈЉ)ЖЈвЛзљГЧЪаЕФЫ(biЈЁo)жОадОАг^ЛђНЈжў�����ЃЌБиэвЊгаЖрДѓЕФ(shЈЊ)гУЙІФм���ЁЃЯрЗД�ЃЌКмЖрГЧЪаЕФЫ(biЈЁo)жОадНЈжў���ЃЌЁАг^йpЁБЪЧЦфзюДѓЕФЙІФм����ЁЃвђДЫ�ЃЌЁАЩњУќжЎh(huЈЂn)ЁБга](mЈІi)га(shЈЊ)гУЙІФм���ЃЌВЛЊ(yЈЉng)дЪЧЮвъP(guЈЁn)зЂЕФНЙќc(diЈЃn)����ЁЃ

ЁЁЁЁсэЪаЕФп@(gЈЈ)ЁАЩњУќжЎh(huЈЂn)ЁБЪЧВЛЪЧдНЈ���ЃЌВЛдкгкЫќЪЧВЛЪЧЁАгагУЁБ�ЃЌЖјдкгкЫќЪЧВЛЪЧЁАКЯв(guЈЉ)ЁБ���ЁЃШчЙћНЈдO(shЈЈ)ЁАЩњУќжЎh(huЈЂn)ЁБГфЗжеїЧѓСЫЎ(dЈЁng)?shЈД)иАйаеЕФвтв?jiЈЄn)�����ЃЌН(jЈЉng)п^(guЈА)СЫЃМвЕФПЩааадезC��ЃЌгЩШЫДѓЕШВПщTХњЪ(zhЈГn)СЫНЈдO(shЈЈ)йYН№��ЃЌР(yЈЂn)ИёАДееЗЈЖЈЕФГЬађпM(jЈЌn)аа��ЃЌйгквЛэ(xiЈЄng)МШэЊ(yЈЉng)Уёвт�ЃЌгжСПСІЖјааЕФЙЄГЬЃЌФЧУДeШЫОЭ](mЈІi)гаРэгЩеf(shuЈ)Ш§ЕРЫФ�ЁЃ

ЁЁЁЁЗДжЎЃЌШчЙћп@жЛЪЧвЛэ(xiЈЄng)аЮЯѓЙЄГЬ��ЃЌЪЧвЛ(gЈЈ)юI(lЈЋng)Ї(dЈЃo)ФXДќвЛсЕФХФФXДќЙЄГЬ�����ЃЌВЂ](mЈІi)гаеїЧѓп^(guЈА)ЪаУёЕФвтв(jiЈЄn)��ЃЌ](mЈІi)гаР(yЈЂn)УмЕФЃМвезC��ЃЌЩѕжСЛЈхX](mЈІi)Н(jЈЉng)п^(guЈА)ЗЈЖЈГЬађ�����ЃЌФЧУДОЭЫуп@гЕФНЈжўдO(shЈЈ)г(jЈЌ)дйГЌЧАЁЂЩwЕУдйЦЏСС���ЃЌОЭЫузАйФъКѓФмГЩщЪРНчЮФЛЏпzЎa(chЈЃn)���ЁЂщп@зљГЧЪаЇэ(lЈЂi)LLи(cЈЂi)дДЃЌЮвЌF(xiЈЄn)дквВЊ(yЈЉng)дДѓТЕиЗДІ(duЈЌ)�����ЁЃ

ЁЁЁЁГЬађЕФКЯЗЈБШНЈжўБОЩэЕФ(shЈЊ)гУадИќживЊ����ЁЃВЛЪЧУП(gЈЈ)ГЧЪаЖМашвЊНЈЫ(biЈЁo)жОадНЈжўЃЌвВВЛЪЧУПвЛ(gЈЈ)Ы(biЈЁo)жОадНЈжўЖМдСR�ЁЃН(jЈЉng)њ(jЈЌ)Аl(fЈЁ)еЙЕНСЫвЛЖЈГЬЖШ���ЃЌНЈдO(shЈЈ)вЛ(gЈЈ)Ы(biЈЁo)жОадНЈжў����ЃЌЬсЩ§ГЧЪаЕФЦЗЮЛВЂo(wЈВ)ВЛПЩ����ЁЃЮвжЛЯЃЭћдкНЈдO(shЈЈ)жЎЧА����ЃЌзіЕНзШКБжЊЧщ���ЃЌЕУЕНАйаеЕФеJ(rЈЈn)ПЩ���ЃЌзіЕНПЦW(xuЈІ)в(guЈЉ)ЃЌПЦW(xuЈІ)НЈдO(shЈЈ)���ЁЃжЛгап@г���ЃЌГЧЪаЕФЫ(biЈЁo)жОадНЈжўВХФмГЩщЪаУёжЎИЃЁЃ

ГЧЪаЕиЫ(biЈЁo)вЊЭкОђШ(nЈЈi)К ЖЁезСж

вЛзљ50гЧИпН№йНY(jiЈІ)(gЈАu)ЕФh(huЈЂn)аЮНЈжўЁАЩњУќжЎh(huЈЂn)ЁБНќШеГіЌF(xiЈЄn)дкп|сэ�ЃЌЩњУќжЎh(huЈЂn)ЕФИпЖШКЭдьаЭЪЧШЋј(guЈЎ)жЎзюЃЌДѓAh(huЈЂn)дкЩЙЋРявдЭтОЭФмПДЕН�����ЃЌФНќЬПДБэУцЕФН№йНY(jiЈІ)(gЈАu)елЩфъ(yЈЂng)ЙтКѓЗжЭтвЋбл���ЃЌеОдкЫќФ_ЯТў(huЈЌ)гавЛЗNжБЭЈдЦЯіЕФаЇЙћ�����ЁЃсІ(duЈЌ)НќЦкИїЕиГіЌF(xiЈЄn)ЕФОпга (zhЈЅng)зhадЕФЕиЫ(biЈЁo)НЈжў�ЃЌФН(jЈЉng)њ(jЈЌ)W(xuЈІ)ЕФНЧЖШГіАl(fЈЁ)ЃЌФмВЛФмзЕиЫ(biЈЁo)ЪННЈжўГЩщГЧЪаЕФУћЦЌ����ЃЌНoГЧЪаЇэ(lЈЂi)ТУгЮЁЂЮФЛЏ��ЁЂЩњB(tЈЄi)���ЁЂН(jЈЉng)њ(jЈЌ)ЕШЕШе§УцаЇвц�����ЃЌН(jЈЉng)њ(jЈЌ)жЎТЬиМsдu(pЈЊng)еTЖЁезСжІ(duЈЌ)ДЫдu(pЈЊng)е����ЁЃ

ЁЁЁЁЌF(xiЈЄn)дкКмЖрГЧЪаЖМгаЕиЫ(biЈЁo)адНЈжў�����ЃЌј(guЈЎ)ЭтЯёЕЯАнЕФЗЋДЌОЦЕъ�ЁЂМЊТЁЦТЕФыpзгЫўЃЌј(guЈЎ)Ш(nЈЈi)ЯёјB(niЈЃo)ГВ����ЁЂЫЎСЂЗНЕШЃЌІ(duЈЌ)ДЫ�����ЃЌЖЁезСжБэЪОЕиЫ(biЈЁo)адНЈжўЪЧГЧЪаЕФЦЗХЦ�ЁЃ

ЖЁезСжЃКвЛЬсЕНБШРћr(shЈЊ)ЕФЪзЖМВМєШћ ЃЌШЫОЭў(huЈЌ)ЯыЕНвЛ(gЈЈ)ЕёЫм��ЃЌОЭЪЧШіФђЕФаЁФаКЂ���ЃЌзїщЦЗХЦЫ(biЈЁo)зR(shЈЊ)�ЃЌЊ(yЈЉng)дН(jЈЉng)п^(guЈА)Р(yЈЂn)ИёЕФв(guЈЉ)КЭдO(shЈЈ)г(jЈЌ)�ЃЌеце§ѓwЌF(xiЈЄn)ГЧЪаЫљГанdЕФиSИЛШ(nЈЈi)КЁЃ

ЁЁЁЁФН(jЈЉng)њ(jЈЌ)W(xuЈІ)ЕФНЧЖШГіАl(fЈЁ)���ЃЌдѕУДгзіВХФмђзЕиЫ(biЈЁo)адЕФНЈжўЇэ(lЈЂi)ТУгЮ�ЁЂЮФЛЏ�ЁЂЩњB(tЈЄi)ЕШН(jЈЉng)њ(jЈЌ)аЇвцЃП

ЁЁЁЁЖЁезСжЃКгааЉГЧЪавђ?yЈЄn)щгаvЪЗЗeЕэ��ЃЌДѓМвздШЛў(huЈЌ)э(lЈЂi)ЃЌгааЉГЧЪагавЛаЉїеf(shuЈ)ЙЪЪТ�ЁЂздШЛяL(fЈЅng)ЙтЮќв§ДѓМвЁЃжївЊпЪЧвЊЭкОђДѓМваФжаЫљы[ВиЕФІ(duЈЌ)гкп@(gЈЈ)ГЧЪаЕФЖЈЮЛ���ЃЌвЊЭкОђГЧЪаБГКѓы[ВиЕФиSИЛШ(nЈЈi)К�����ЁЃ

ЕиЫ(biЈЁo)НЈжўВЛПЩШБЩйЙЋЙВйад ёRЯыБѓ

ЁЁЁЁЁАЩњУќжЎh(huЈЂn)ЁБЪЧвЛзљОоаЭh(huЈЂn)аЮГЧЪаОАг^НЈжў��ЃЌзјТфгкп|сэЪаЩђсаТГЧ��ЁЃў(jЈД)ЯЄ����ЃЌећ(gЈЈ)НЈжўЫљгУфВФп_(dЈЂ)3000��ЃЌЦНОљжБНИпп_(dЈЂ)157Уз�����ЃЌЯрЎ(dЈЁng)гк50гЧИп����ЃЌЩЯУцпАВбbга1.2Шf(wЈЄn)жЛLEDєЁЃЙйЗНеаЭЖЫ(biЈЁo)аХЯЂя@ЪО��ЃЌЁАЩњУќжЎh(huЈЂn)ЁБг(jЈЌ)ЭЖйYН№ю~Пг(jЈЌ)п^(guЈА)|дЊ��ЁЃЖјп@(gЈЈ)ГтйYЩЯ|ЕФ§ШЛДѓЮя����ЃЌЪЧвЛ(gЈЈ)МДтЕФОАг^НЈжўЃЌHОпЁАг^йpЁБад���ЁЃ

ЁЁЁЁп@ЪЧР^ЬKжнЁАЧябщTЁБжЎКѓ����ЃЌгжБЛй|(zhЈЌ)вЩЕФСэвЛзљЕиЫ(biЈЁo)НЈжў����ЁЃШЛЖјЃЌВЛЭЌЕФЪЧ�����ЃЌЁАЧябщTЁББГКѓгажјЩЬI(yЈЈ)п\(yЈДn)зїХcЩЬI(yЈЈ)ДѓЗљЖШ

ЂХcЕФвђЫи�����ЃЌЖјЁАЩњУќжЎh(huЈЂn)ЁБЫЦКѕЪЧИќМДтЕФеўИЎи(cЈЂi)еўЭЖШыЕФНЈдO(shЈЈ)ЁЃ

ЁЁЁЁсэЪаеўИЎОW(wЈЃng)еОЕФЮФеТя@ЪО���ЃЌЁАЩњУќжЎh(huЈЂn)ЁБдЂвтпBНгЬьAЕиЗН��ЃЌиЭЈЬьЩЯШЫщg����ЃЌo(wЈВ)еЪЧИпЖШпЪЧаЮЪНЖМЪЧЪРНчЊ(dЈВ)гаЕФ�ЁЃПЩдкДѓБблжа���ЃЌп@(gЈЈ)ЪРНчЊ(dЈВ)гагжЂЪЧСэЭтвЛЗЌНтсЁЊЁЊЁЊ ЕиЫ(biЈЁo)ЭНОпг^йpад�ЃЌ](mЈІi)гаШЮКЮЪЙгУr(jiЈЄ)жЕ�����ЁЃШчДЫй|(zhЈЌ)вЩ���ЃЌў(huЈЌ)ЗёгжБЛжИи(zЈІ)щ](mЈІi)гаЮФЛЏЕзЬN(yЈДn)ВЛЖЎдO(shЈЈ)г(jЈЌ)дЂвт��ЃЌВЛЕУЖјжЊ���ЁЃЕЋдкп@гвЛ(gЈЈ)ЁАШЫШЫЖМгаћПЫяL(fЈЅng)ЁБЕФr(shЈЊ)Дњ�����ЃЌй|(zhЈЌ)вЩЦф(shЈЊ)дйе§ГЃВЛп^(guЈА)СЫЁЃ

ЁЁЁЁЕЋЮввЊеf(shuЈ)ЕФЪЧ���ЃЌНЈжўЕФдt��ЃЌВЛЭтКѕЪЧ(shЈЊ)гУХcУРЕФМцю�ЁЃШчЙћЂп@вЛдtЭЖЗХдквЛзљГЧЪаЕФЕиЫ(biЈЁo)НЈжўЩЯr(shЈЊ)�����ЃЌtИќашПМ]ЮФЛЏШ(nЈЈi)ШнЕФБэп_(dЈЂ)��ЃЌЦфУРЕФШЄЮЖ�����ЃЌжБНгъP(guЈЁn)ЯЕЕНвЛзљГЧЪаЕФОЋЩётй|(zhЈЌ)�����ЃЌвдМАЪаУёІ(duЈЌ)ГЧЪаЧщИаЕФЬсЩ§ЁЃІ(duЈЌ)гкГЧЪаЕФжїеўепХcЩчў(huЈЌ)ЙЋБэ(lЈЂi)еf(shuЈ)��ЃЌгавЛ(gЈЈ)ЭЌгЕФ(wЈЈn)ю}ашвЊПМ]���ЃЌФЧОЭЪЧШчКЮВХФмгУвЛзљЕиЫ(biЈЁo)НЈжўБэп_(dЈЂ)п@зљГЧЪаЕФтй|(zhЈЌ)�ЃП

ЁЁЁЁыmШЛвЛЧЇ(gЈЈ)зxепаФжагавЛЧЇ(gЈЈ)ЁАЙўФЗРзЬиЁБ����ЃЌыmШЛвЛзљЕиЫ(biЈЁo)НЈжўв§э(lЈЂi) (zhЈЅng)зhвВЪЧздШЛЕФЃЌЕЋвЛблПДп^(guЈА)ШЅ��ЃЌЁАЩњУќжЎh(huЈЂn)ЁБя@ШЛыxЙЋБІ(duЈЌ)ЕиЫ(biЈЁo)НЈжўЫљЊ(yЈЉng)гаr(jiЈЄ)жЕЕФЯыЯѓ(shЈЊ)дкЬЋпh(yuЈЃn)�����ЁЃЕиЫ(biЈЁo)����ЃЌзїщЗДгГГЧЪаЮФЛЏЕФНЈжўЃЌВЛЪЧПЬвтДђдьГіэ(lЈЂi)ЕФ����ЃЌЖјЪЧвЊППvЪЗЕФЗeРлЁЂr(shЈЊ)ЙтЕФНў(rЈДn)здШЛаЮГЩ����ЁЃОЭЯёW(xuЈІ)епёTѓKВХЫљеf(shuЈ)�ЃЌвЛ(gЈЈ)ГЧЪаЕФЕиЫ(biЈЁo)вВЪЧгаЩњУќЕФ�����ЃЌгаь`ЛъЕФ��ЃЌЫќЊ(yЈЉng)дЯёvЪЗШЫЮявЛг�����ЃЌН(jЈЉng)п^(guЈА)r(shЈЊ)ДњПМђ(yЈЄn)�ЃЌФмгРОУДцСєдкШЫЕФаФРя�ЁЃвРееп@гЕФЫ(biЈЁo)Ъ(zhЈГn)ЃЌп@(gЈЈ)ЪРНчЊ(dЈВ)гаЕФЁАЩњУќжЎh(huЈЂn)ЁБ�ЃЌЪЧЗёйгк(chuЈЄng)аТп^(guЈА)ю^ЃЌЪЧЗёПМ]п^(guЈА)п@(gЈЈ)ГЧЪаїНy(tЈЏng)ЕФР^Га�ЃП

ЁЁЁЁЦф(shЈЊ)ВЛЙтЪЧЁАЩњУќжЎh(huЈЂn)ЁБЃЌНќаЉФъШЋј(guЈЎ)ИїЕивЛаЉаТНЈЕФЕиЫ(biЈЁo)НЈжў�����ЃЌЖрщЙЋБЫљыyвдНгЪм��ЁЃЦфжавЛ(gЈЈ)ЌF(xiЈЄn)ЯѓОЭЪЧЃЌКмЖрЫљж^ЕФЕиЫ(biЈЁo)адНЈжў�ЃЌвд оЩќЙЋЙВйадЕФЙІФмЃЌвдФцЗДДѓБУРЖјГЪЌF(xiЈЄn)ГіЁАP(yЈЂng)ЁБ(gЈЈ)ад���ЃЌЁАьХФПЁБЁАЊ(dЈВ)ЬиЁБГЩщЮЈвЛзЗЧѓ�ЁЃФп@(gЈЈ)НЧЖШэ(lЈЂi)ПД����ЃЌЙЋБвДЮе{(diЈЄo)йЉГАжSФЧаЉЕиЫ(biЈЁo)НЈжўЃЌГ§ШЅІ(duЈЌ)БООЭыyвдНy(tЈЏng)вЛЕФдO(shЈЈ)г(jЈЌ)Ыаg(shЈД)ЕФЬНгжЎЭт����ЃЌИќЖрЕФЪЧІ(duЈЌ)ЕиЫ(biЈЁo)НЈжўШБЪЇЙЋЙВйадЕФвЛЗNВЛMЁЃдБОГЧЪаЕФЕиЫ(biЈЁo)ЪЧЪВУД�ЃЌЊ(yЈЉng)ШЁQгкЩњЛюдкГЧЪаРяЕФШЫЕФгЁЯѓХcдu(pЈЊng)r(jiЈЄ)ЃЌЕЋЌF(xiЈЄn)(shЈЊ)ЪЧЕиЫ(biЈЁo)НЈжўЕФдO(shЈЈ)г(jЈЌ)п^(guЈА)ГЬКмЩйеїМЏЪаУёЕФвтв(jiЈЄn)���ЃЌЕШЕННЈГЩжЎКѓШЫВЛЕУВЛдкГАжSжаНгЪм����ЁЃ

ЁЁЁЁвЛзљЕиЫ(biЈЁo)НЈжўЕФзюНKеJ(rЈЈn)ПЩ��ЃЌПЩФмашвЊr(shЈЊ)щgэ(lЈЂi)пM(jЈЌn)ааЖЈе����Ё�ЃПЩo(wЈВ)еШчКЮ���ЃЌvН(jЈЉng)їНy(tЈЏng)УРW(xuЈІ)ХcЌF(xiЈЄn)ДњУРW(xuЈІ)ФЅКЯжЎКѓБЛеJ(rЈЈn)ПЩЕФНЈжў��ЃЌВЛЪЧЛьФ§ЭСКЭВЃСЇЕФвЛЗNК(jiЈЃn)ЮНMКЯ��ЃЌЖјЪЧашвЊХcећ(gЈЈ)ГЧЪаИёОжЯрДюХф��ЃЌашвЊХcГЧЪаЮФЛЏЯрЦѕКЯ���ЃЌИќашвЊп@зљГЧЪаРяШЫЕФеJ(rЈЈn)ЭЌ��ЁЃжСЩй��ЃЌЭЖШып^(guЈА)|ЕФЙЋЙВЎa(chЈЃn)ЦЗ���ЃЌВЛджЛОпгаг^йpЙІФм���ЁЃ

ЁЁ

ЁЁ

ЁЁ

ЁЁ